– Jean-Charles de Laizer – Louise d’Espinchal

.

.

JEAN-CHARLES de LAIZER (1734-1806), dernier seigneur de Brion (1753-1789)

LOUISE d’ESPINCHAL (1733-1809)

.

Les derniers seigneurs de Brion avant la Révolution (1753-1789)

.

.

Les quelques faits qui suivent mettent en évidence l’action de Jean-Charles de Laizer et Louise d’Espinchal dans la seigneurie de Brion, Compains et Chaumiane entre 1753 et 1789. En l’absence d’un terrier plus récent que celui de 1672 – établi pour le bourg le 1er décembre en place publique et le 24 octobre devant le four pour le hameau de de Chaumiane – on s’est appuyé sur des textes manuscrits, notariaux et autres, publics et privés. Bien que de nombreux terriers aient été rénovés au XVIIIe siècle, aucun terrier qui dirait le droit de la terre dans la seigneurie de Brion n’apparait dans nos sources au fil des décennies qui précédèrent la Révolution. Un tel outil, riche des lois et usages de la seigneurie, qui décrirait les fonds, les droits et conditions des personnes, mais aussi les redevances et obligations auxquelles elles sont soumises, aurait pourtant été riche d’enseignements pour notre recherche. Les terriers restèrent longtemps consultés, même s’ils ne faisaient plus totalement foi. Abolis en 1790, les terriers continueront d’être consultés au XIXe siècle à Compains, par exemple en 1899 quand certains fondaient encore sur le terrier d’octobre 1672 leur revendication d’affouage à Chaumiane. Même s’il représentait probablement pour le paysan une séquelle de l’exploitation féodale, le terrier constituait donc malgré tout pour tous l’équivalent d’un titre de propriété qui pouvait permettre de conforter les possessions des uns et des autres, seigneurs mais aussi paysans. L’exemple ci-dessous, pris au Valbeleix, en atteste.

La seigneurie du Valbeleix qui couvrait le nord de la paroisse de Compains et dont faisait partie le hameau compainteyre de Marsol, était mieux dotée en terriers que Compains. Au Valbeleix on se réfère toujours au XVIIIe siècle à des terriers remontant à 1460, 1495, 1563 et 1742. Écrit en latin, le terrier de 1460, « qui est la base » dit le notaire, est « tout par mas et tenement », est encore utilisé au XVIIIe siècle pour contester les prétentions du curé du prieuré du Bostbeleix (ancien nom du Valbeleix).

.

Compains : un enchevêtrement de seigneuries

A l’arrivée de Jean-Charles de Laizer à Brion (1753) le fief est toujours plaqué sur la paroisse qu’il outrepasse vers l’est sur une partie de la paroisse de La Meyrand. Il a conservé sa forme en croissant et semble ne s’être ni agrandi, ni rétréci depuis le Moyen Âge. D’anciennes dénominations qualifient toujours la terre de Compains. Le bourg est titré baronnie, Brion est titré comté. La seigneurie de Brion est pourtant loin de couvrir la totalité de la paroisse. Le seigneur de Brion partage en 1760 le territoire paroissial avec plusieurs autres grands propriétaires nobles, ecclésiastiques et bourgeois.

Outre le comte de Brion « seigneur du lieu et de quelques villages de la paroisse » on trouvait à Compains selon le rôle d’impôts de 1760 :

au sud-ouest de la paroisse :

- Adrien de Malras, marquis d’Yolet « seigneur de quelques villages »,

- Alexandre-Emmanuel de Cassagne de Beaufort, marquis de Miramont, lui aussi « seigneur de quelques autres villages »,

- les héritiers de feu monsieur de La Bastide (Joseph de La Rochette, écuyer, seigneur de La Bastide près de Brioude, mort avant 1748), « propriétaires d’un domaine à Redondel qu’ils font valoir par valets »,

- l’abbé Dufour « seigneur du village d’Escouailloux ».

à l’est :

- le chapitre de Saint-Chamant « seigneur des villages de Chandelières et de Groslier ».

au nord :

- le marquis de Crussol, « seigneur du village de Marsol », d’Escoufort haut et de Jeansenet.

au sud et à l’ouest on trouvera bientôt :

- Jacques Rodde, chevalier, seigneur de Chalaniat et de la seigeurie d’Espinchal, achetée en 1713. Rodde, à l’heure où arrive Jean-Charles, est déjà un gros propriétaire à Compains (La Fage, La Vaisse). Il y achètera en outre en 1766-1767 à Marie-François de Paul Lefèvre marquis d’Ormesson seigneur d’Opme, 50 têtes d’herbages sur le Grand Joran, une seigneurie haute justicière, mais vide d’habitants. Rodde tenait aussi le domaine de Cureyre et les montagnes qui en dépendaient, Le Rouget et La Montagnoune. Nous reviendrons dans un chapitre à venir sur cette famille de roturiers aisés dont l’ascension sociale passa par l’achat d’offices et l’armée. En 1766, Jacques Rodde moyennant 112 000 livres, achètera à Compains les montagnes de Cocudoux, de La Rochette, et les droits de pêche sur le lac de Chambedaze à Alexandre-Emmanuel de Cassagne de Beaufort.

Tous, bien sûr, étaient non-résidents. La majeure partie des terres de la paroisse n’appartenait donc plus aux habitants, monopolisée par des nobles, des ecclésiastiques et de riches bourgeois qui, soit affermaient, soit créaient un domaine et transformaient une terre en « montagne ».

.

Jean-Charles de Laizer – Louise d’Espinchal

Dans leur château de la seigneurie de Massiac, les Espinchal et leur fille ne vivaient qu’à quelques kilomètres du château du Fayet (paroisse de La Chapelle-Laurent, Cantal), où demeuraient Louise de Miremont et Jean-Charles quand ils n’habitaient pas Chidrac. En 1753, c’est donc une voisine de château qu’épouse le fils unique de Louise de Miremont. Louise d’Espinchal, (1733-1809), est la fille du marquis Thomas-Joseph d’Espinchal, comte de Massiac et de Marianne-Joseph de Chavagnac. S’allier avec les Espinchal n’était pas sans avantages. La famille était bien introduite à Versailles et le contrat de Louise lui apportait une dot substantielle de 110 000 livres.

- Les Espinchal : des vassaux des Bréon au Moyen Âge

Empiétant sur les terres les plus méridionales de Compains, furent crées autour de l’An Mil les deux nouvelles paroisses d’Espinchal et de Gliseneuve (Egliseneuve-d’Entraigues). Le ressort étriqué d’Espinchal devait couvrir environ 9 kilomètres carrés si l’on se fonde sur sa superficie actuelle. Maurin de Bréon, resta suzerain du seigneur d’Espinchal jusqu’au milieu du XIVe siècle pour tout ou partie de la terre.

Alors que Maurin de Bréon tenait d’importantes possessions à Espinchal, Gliseneuve et de part et d’autre de la route qui conduisait à Condat, couvert de dettes, il vit ses terres « mises en la main du roi » et « paillonnées selon la coutume » en 1349, puis « mises en vente à celuy qui plus en offrira ». Cette vente nomme de nombreuses terres dont on retrouve les toponymes quasiment identiques sur l’ancien cadastre napoléonien (1828) et jusqu’à nos jours. Maurin fut contraint de vendre le fief haut justicier d’Espinchal en 1349 tenu par « noble et puissant seigneur » Guillaume d’Espinchal. Faisaient notamment partie de ce fief les herbages infinis de Chevaspeyre où nous avons retrouvé la source dite « Fontaine des trois seigneurs » (voir le chapitre Population et territoire). Les Espinchal jouissaient en outre de droits pour lesquels le 13 octobre 1355, Guillaume d’Espinchal et Cebilia sa femme rendaient hommage au chapitre cathédral de Clermont pour ce qu’ils percevaient [de dimes] dans les églises de Besse et Chandèze.

- Vente du fief d’Espinchal (1713)

François-Gabriel d’Espinchal, en épousant Marguerite d’Apchon le 7 octobre 1584 était devenu par cette alliance seigneur de Massiac (Cantal). Les Espinchal quittent alors leur fief éponyme et viennent s’installer au château des Ternes, voisin de Massiac. Devenue depuis 1680 l’héritière universelle de sa mère Jeanne-Gasparde d’Espinchal, Charlotte de Fontanges (1670-1738), petite fille de François-Gabriel d’Espinchal et épouse d’Henri-Joseph de la Garde, comte de Chambonas, vivait à la cour où elle était en 1695 dame d’honneur de la duchesse du Maine. C’est elle qui, en 1713, vend la terre d’Espinchal pour la somme de 35 000 livres, incluant les montagnes de Chevaspeyre et de Fournols haut et bas. A titre de comparaison, on rappellera qu’en 1654 la seigneurie de Brion avait été vendue 71 000 livres. L’acheteur d’Espinchal, Mathieu Rodde est alors âgé de 50 ans. Riche bourgeois d’Ardes, il était seigneur de Chalaniat dans la paroisse de Mazoires proche de Compains. La vente d’Espinchal révélait un recul de la propriété noble des montagnes, vide aussitôt comblé par un bourgeois qui, on l’a vu plus haut, étendra bientôt ses rets sur une grande partie ouest de la paroisse de Compains. A la date de l’achat, le château d’Espinchal est dit ruiné, probablement après un ordre de destruction consécutif aux Grands Jours d’Auvergne (1666), date à laquelle le tribunal avait condamné à mort par contumace le comte d’Espinchal, un homme particulièrement « noircy de crimes ».

Évoquons enfin une curiosité patronymique. Après la vente de leur seigneurie éponyme du Cézallier, les Espinchal qui restaient sans doute attachés à leur terre originelle médiévale, conservèrent le patronyme de leurs ancêtres tout en n’en possédant plus le fief.

.

Quelques dispositions du contrat de mariage de Louise d’Espinchal (1753)

On a vu que la fille de Joseph Thomas d’Espinchal et Marianne de Chavagnac n’apportait pas à Jean-Charles l’opportunité d’étendre la seigneurie de Brion vers Espinchal. Cependant, on trouvait parmi les clauses du contrat de mariage, des dispositions qui impactaient directement le seigneur de Brion, en particulier une dot confortable de 110 000 livres, délivrable progressivement moyennant la renonciation par Louise à l’héritage de ses parents et collatéraux.

- Louise de Miremont déchargée de la tutelle de son fils

Le mariage de son fils déchargeait Louise de Miremont des responsabilités qui lui incombaient depuis la mort de son mari, Jean-Baptiste de Laizer. En particulier elle mettait fin à la tutelle de son fils « ladite dame comtesse de Brion demeurera déchargée du compte de tutelle de la régie et administration qu’elle a eu jusques a présent des biens dudit seigneur futur epoux ». A tout juste vingt ans, mineur, Jean-Charles allait devoir prendre en main la gestion des biens de la famille, dont la seigneurie de Brion.

- Jean-Charles héritier universel de Louise de Miremont

Fils unique, le nouveau seigneur de Brion devient l’héritier universel de sa mère, sous la réserve de la somme de 20 000 livres que la comtesse avait décidé de conserver par devers elle pour en disposer comme elle en aviserait. Jean-Charles hérite ainsi d’un transfert d’obligations en particulier à l’égard de son tuteur honoraire et probablement précepteur, le prêtre Ligier Morin qu’on a vu agir à diverses reprises dans la gestion de la seigneurie de Brion. Suivant le vœu de sa mère, Jean-Charles s’engage dans le contrat à continuer de verser au religieux sa pension de 500 livres.

- Les Espinchal vivent à la cour

Le mariage qui rapproche les Laizer et les Espinchal va se traduire par un élargissement des réseaux du seigneur de Brion. Le père de Louise, Joseph Thomas d’Espinchal, brillant homme de cour, vivait entre Versailles et Massiac. Au fait de toutes les arcanes des cercles versaillais, il laissera à sa mort treize volumes de carnets passionnants (B.P.C.F.). Il y notait ses observations sur la société de son temps et racontait ses périgrinations d’émigré après avoir quitté son pays dès le 17 juillet 1789 dans les bagages du prince de Condé. La proximité entre les Laizer et les Espinchal ne se traduisit pas que par un mariage. L’oncle par alliance de Jean-Charles, Antoine-Edouard d’Espinchal (1704-1788), dit le chevalier d’Espinchal, était un cadet qui avait consacré sa vie à la carrière des armes. Mort à 85 ans le 26 février 1788, il fut inhumé à Chidrac dans la caveau des Laizer.

.

Gain de notoriété de la famille : l’oncle Félix, confesseur de la dauphine

On voyait la soutane de Joseph-François-Félix de Laizer Siougeat, oncle de Jean-Charles, arpenter les couloirs de Versailles où il était aumônier par quartier (trimestre) de la dauphine. Devenu aumônier honoraire, il testera le 3 mai 1788.

L’ecclésiastique se sentit sans doute tenu d’ouvrir les portes de la cour à sa parentèle où sa position sociale ne pouvait que favoriser la notoriété de la famille. C’est possiblement lui qui contribua à l’accession de Jean-Charles aux Honneurs de la cour. A deux reprises semble-t-il, en 1773 et 1786, Jean-Charles montera dans les carrosses du roi. Le souverain accordait ou refusait à son gré cette faveur qui dut combler le hobereau auvergnat qui, de noble, dut commencer à se voir notable. Cette satisfaction de vanité n’intégrait pas les Laizer à la vie de la cour pratiquée par les Espinchal. Gentilhomme campagnard, Jean-Charles profita en ces deux occasions d’une faveur exceptionnelle que ne justifiait, selon nos sources actuelles, aucun haut fait d’armes ou autre, mais plutôt un réseau familial bien placé et efficace.

.

Louise d’Espinchal, usufruitière de la seigneurie de Brion (1779)

Dans le contrat de mariage de son fils Louis-Gilbert en 1779, Jean-Charles fait donation entre vifs à Louise d’Espinchal de la seigneurie de Brion, y inclus les bestiaux. Cette donation, qui ne devait prendre effet qu’après le décès de son mari – il mourra en 1806 – devait bénéficier à Louise sa vie durant – elle mourra en 1809. Donc, si Louise survivait à son mari, c’était elle, et non son fils Louis-Gilbert, qui bénéficierait des revenus de Brion. On sait que la Révolution va perturber ces plans.

On remarque sur le cadastre de 1828, plusieurs parcelles à Brion (n°132 à 134, 138, 139) qui sont nommées « le pré de madame », des prés dont nous reparlerons quand nous aborderons Compains durant la Révolution.

.

Donations de Louise de Miremont à son fils Jean-Charles (1789)

Réputée, selon ses descendants, se répandre en bonne œuvres, Louise de Miremont n’oubliait pas son fils unique. Devenue la « douairière » de Jean-Charles, Louise va le faire bénéficier de son vivant du don entre vifs de deux biens personnels : Enval d’abord, estimé 7000 livres dont, selon Remacle, les enfants de Jean-Philibert de Miremont seigneur d’Enval et Marie Matharel avaient fait don le 7 juillet 1756 à Louise de Miremont. Elle donna ensuite à son fils la seigneurie de Chabannes. L’ex « dame de Brion », après avoir passé une partie de sa vie entre Chidrac et son château du Fayet, décèdera la 20 janvier 1792, âgée de 84 ans, peu avant les pires moments de la Révolution. Ses biens furent saisis et vendus après sa mort comme des « Biens nationaux de seconde origine », c’est à dire d’origine noble, et par différence avec les biens ecclésiastiques, dits « Biens nationaux de première origine ».

.

La postérité de Jean-Charles et Louise d’Espinchal : Louis-Gilbert le fils aîné

La survenue de la Révolution fit que aucun des deux fils du couple – Louis-Gilbert pas plus que son frère Joseph-François-Félix – n’allait devenir seigneur de Brion. Le fils aîné, qui seul nous intéresse ici, Louis-Gilbert (1756-1808), sera placé à l’âge de quinze ans en tant que page à la petite écurie à Versailles où on gérait les voitures et carrosses qui servaient à la cour. Il entamera ensuite une carrière militaire.

Un château manquait aux Laizer qui vivaient dans une maison à Chidrac, paroisse où ils n’avaient pas de seigneurie. Deux ans après son mariage, le 26 décembre 1755, Jean-Charles achète 200 000 livres la seigneurie de Montaigut-le-Blanc et son château ainsi que des terres à Saint-Julien et Reignat. Montaigut, voisin de Chidrac, lui avait été vendu par Marie-Emmanuelle d’Allègre, femme de Jean-Baptiste-François Desmarets, marquis de Maillebois, maréchal de France. Jean-Charles donnera Montaigut à Louis-Gilbert qui en disposait toujours en 1789.

Héritier universel de ses parents, Louis-Gilbert, encore mineur mais capitaine de dragons (les grades s’achetaient), épousera le 1er juillet 1779 Marie-Alexandrine de Malleret de Saint-Mexant, dont il divorcera. Louis-Gilbert de Laizer ne servira pas dans les armées républicaines comme le firent beaucoup de nobles après avoir modifié leur patronyme. Émigré à la Révolution, il entrera dans la Coalition d’Auvergne à Coblence aux côtés de Joseph d’Espinchal et de quelques opposants à la Révolution. Incorporé dans l’armée du prince de Condé, il portera les armes contre sa patrie, entouré d’émigrés hostiles à la Révolution. De retour en France en 1802 après l’amnistie générale décrétée par Bonaparte, Louis-Gilbert deviendra contrôleur des hospices à Clermont-Ferrand où il louait un logement rue de la maison commune. A sa mort en 1808 à Clermont-Ferrand, Louis-Gilbert laissait des dettes. Ses biens furent vendus en 1809 en présence de ses créanciers. Une décennie plus tard, son fils Maurice rentrera en France. On verra que les compainteyres n’en avaient pas fini avec les Laizer.

.

.

INTERVENTIONS SEIGNEURIALES à COMPAINS

.

A la date du mariage de Jean-Charles, le poids du régime seigneurial continue de peser sur les habitants et les modes d’encadrement n’ont guère évolué. Sous la houlette de Jean-Charles, la gestion courante de la seigneurie s’exprimera classiquement par la volonté de maintenir les anciens droits seigneuriaux et honorifiques et de faire respecter la coutume d’Auvergne. A la veille de la Révolution, les Laizer, père et fils s’efforceront d’exercer une influence politique lors de la tentative de réformes engagée par les Assemblées d’Auvergne.

.

La préservation des anciens droits seigneuriaux et de la coutume d’Auvergne

- Exiger le paiement d’anciens droits seigneuriaux : cens, justice, corvée, charrois

On observe que les prélèvements seigneuriaux restaient nombreux : droits sur les terres (cens en argent et en nature, dîme inféodée), droits casuels, en particulier les droits de mutation (lods et vente), banalités (four, moulin), corvée transformée à Compains en une redevance en argent, justice, droits perçus sur la circulation des marchandises (péage perçus sur les forains aux abords des foires) leyde enfin, exigée aux foires de Brion. Ce fatras fiscal pèsera encore lourdement sur les revenus paysans dans la seconde moitié du siècle. Certaines charges disparaitront durant la nuit du 4 août 1789, les autres devenant rachetables.

Parmi les multiples redevances qui frappaient les compainteyres, le cens, loyer de la terre, était payé par les paysans au seigneur éminent qui avait concédé la terre. Cette redevance foncière qui faisait du seigneur un rentier de la terre restera perçue « aux cens anciens et accoutumés » jusqu’à la Révolution. Le commentaire de Chabrol dans la coutume d’Auvergne est significatif à cet égard « il faut conserver que dans une partie de la province, et surtout en Haute Auvergne, on appelle du nom de rente la prestation connue plus ordinairement sous la qualification de cens…d’ailleurs la coutume ne dit pas cens et rentes, elle dit cens ou rentes ». Un cens impayé autorisait le seigneur à rentrer en possession de la censive exploitée par le paysan. Dévalué au fil du temps, le cens en argent était complété par le cens en nature, bien plus lourd à supporter pour le paysan.

Autre vestige féodal, la corvée avait été rachetée par les compainteyres et remplacée par un versement en argent. Selon un Mémoire présenté en 1787 par la Commission intermédiaire de l’élection d’Issoire, le montant de l’imposition qui remplaçait la corvée s’élevait à la vingtième partie de la taille, de la capitation et des « accessoires » (logement des soldats notamment), soit 5% de l’impôt versé au roi. Encore fallait-il que le seigneur disposât des titres qui justifiaient cette perception.

Nous ne traiterons ici ni des banalités (four, moulin), ni des foires qui ont déjà fait l’objet d’un chapitre.

.

« Faut espérer que ce jeu la finira bientot »

« Faut espérer que ce jeu la finira bientot »

Le Tiers-Etat portant le Clergé et la Noblesse sur son dos – Musée Carnavalet 1789

.

- Lods et vente

Les droits de mutation dus au seigneur pouvaient peser fort lourd. A l’est de la paroisse, le domaine de Chandelière avait en 1775 pour suzerains communs Paul d’Anglard seigneur de Bassignac et Jean-Charles de Laizer. Ce domaine avait appartenu à François Tartière qui l’avait vendu 6000 livres à un forain habitant Clermont, Augustin Veny, marquis de Villemont. Le domaine comprenait, outre des bâtiments pour les métayers, des granges, écuries, chènevières, près, terres labourables et non labourables, des paschers à fraux et des communaux. L’affaire avait pris mauvaise tournure quand Laizer et Bassignac avaient découvert que, par ignorance des charges qui pesaient sur le domaine ou par mauvaise volonté, de Villemont, acheteur du domaine avait omis de leur payer les droits seigneuriaux de lods et vente, un droit de mutation issu de la féodalité. Ce vieux droit pouvait être extrêmement onéreux et, dans le cas présent, il n’était pas négligeable puisqu’il s’élevait au sixième du montant de l’achat.

Poursuivi devant les tribunaux qui donnent raison à Laizer et Bassignac, Augustin Veny est condamné le 30 août 1774. Pour éviter de payer, Veny revend l’année suivante le domaine à six laboureurs de Chandelière, Pierre Chandezon, Blaise Verdier, Nicolas Morin, Jean Admirat, Antoine et Jean Barbat, moyennant une rente non rachetable de 314 livres payables annuellement.

- Le droit de chasse et de pêche

Un arrêt du Conseil supérieur de Clermont du 1er septembre 1772 regrettait dans son préambule qu’en Auvergne, les règlements et ordonnances sur la chasse « étant restés sans exécution, soit par la négligence des seigneurs hauts justiciers et propriétaires de fiefs, soit par la difficulté réelle de les faire exécuter, les artisans, bourgeois, paysans et roturiers se sont livrés à l’exercice de la chasse avec la plus grande licence, de sorte qu’après avoir dépeuplé les campagnes de gibier, ils tirent sur les pigeons et les volailles des fermiers et des habitants des villages », [cité par Mège]. Ce disant, le Conseil renouvelle les défenses et prohibitions portées par les édits et ordonnances royales et particulièrement celle de 1669.

Les compainteyres de la seigneurie de Brion, comme ceux des autres seigneuries de la paroisse, n’étaient sans doute pas les derniers à braconner, en dépit des gardes des bois nommés par les seigneurs. Les textes, peu loquaces à ce sujet, nous fournissent bien peu d’informations pour le moment. A peine sait-on qu’employé de Jean-Charles, Nicolas Espinoux assurait en 1777 la fonction de « garde chasse des eaux et forêts de la terre de Compains ».

La seigneurie de Brion bénéficiait de deux grands lacs pêchables, le lac des Bordes et le lac de Montcineyre. Activité saisonnière à Compains en raison des grands froids qui y régnaient la majeure partie de l’année, la pêche n’a guère laissé plus de traces que la chasse dans les archives, à une exception près cependant. En 1748, Jean-Charles se tient aux côtés de sa mère quand son tuteur Ligier Morin reconduit l’acense pour cinq ans « des droits de pêche dans l’étendue de Monseigneur » à Jacques Papon du village d’Anglard, dans la paroisse de Saint-Anastaise, l’une des huit communes qui cernaient Compains. Comme il le faisait précédemment, le preneur aura soin de pêcher « en bon père de famille ». Papon paiera pour ce faire 45 livres et devra charroyer 60 livres de poisson jusqu’à Chidrac à la volonté de la dame de Brion « pourvu que le lac soit disposé a estre peché », autrement dit, qu’il ne soit pas gelé.

- Les prélèvements seigneuriaux : quel part du revenu des paysans ?

Estimer la part du revenu paysans prélevée par le seigneur sur les compainteyres relève de la gageure, et nous ne pouvons pas davantage évaluer comment ces charges étaient supportées par les ruraux. Établir même grossièrement un revenu paysan à Compains est d’autant plus complexe que chacun d’eux pouvait détenir des biens dans plusieurs seigneuries et plusieurs paroisses. Certains bénéficiaient en outre du revenu complémentaire de leur « industrie » pratiquée en émigration.

Pour l’historien Guy Lemarchand, les droits seigneuriaux, y compris la dîme inféodée, représenteraient en Auvergne 12,6% des revenus paysans. Le même auteur cite une étude réalisée sur 37 seigneuries de la province qui montre que les droits seigneuriaux auraient absorbé plus de 34% du revenu paysan. Les situations, qui variaient donc considérablement d’un lieu à l’autre, d’une seigneurie à l’autre, ne permettraient que des approximations bien hasardeuses à Compains. On ne sait estimer davantage la part tenue dans les revenus des Laizer par ce qu’ils prélevaient à Compains (cens en argent et en nature, rente foncière, dîmes inféodées, charrois…), sans compter le revenu important des nombreuses foires de Brion, (péages, leyde, location de cabanes…). Enfin, on a vu que pour le paysan, le cens immuable prélevé en argent, érodé au fil des siècles, pesait beaucoup moins lourd que les prélèvements en nature qui l’accompagnaient, privant le cultivateur d’une partie de sa production.

Un descendant des Laizer présumait en 2009 que le patrimoine familial global des Laizer – qui outrepassait très largement la seigneurie de Brion avec notamment des biens dans le Cantal mais aussi à Chidrac et à Montaigut – générait en 1790 près de 100 000 livres de revenu chaque année [H. de Fontaines].

.

Faire respecter la coutume d’Auvergne à Brion (1768)

On a déjà vu que des paysans transgressaient la coutume d’Auvergne qui prescrivait qu’en pays de montagnes, nul ne pouvait estiver plus de bêtes qu’il n’en avait nourri l’hiver de ses foins et pailles. Pourtant, partout les usages collectifs dérogeaient plus ou moins à cette obligation.

Gros propriétaire de bétail à Compains où en 1790 il détenait 80 paires de bœufs et 200 paires de vaches, Jean-Charles de Laizer s’efforçait de faire appliquer strictement cette règle des foins et pailles que la communauté villageoise de la seigneurie ne transgressait qu’avec modération si l’on en croit l’extrait ci-dessous du rôle d’impôts de l’année 1760.

- A Brion, les pauvres surchargent les herbages

Pour survivre, les plus pauvres tentaient de contourner les règles coutumières de l’agriculture ancienne. Le rôle d’impôts montre en 1760 à Brion 38 chefs de famille (y inclus les colons du seigneur) et quatre veuves, soit environ 200 habitants. Selon le rôle, 25% des chefs de famille estivaient trop de bestiaux. Ce sont majoritairement les plus pauvres, à une exception près.

Animaux trouvés en surnombre dans les herbages brionnais :

la veuve de François Vendrand : une tête de brebis, Jacques Golfier, deux têtes, François Giroy deux têtes, Jacques Verdier, cinq brebis, Antoine Verdier-Vigier, une tête, Jean Abeil, deux têtes et quatre brebis, Lalon, une brebis, Jean Eschavidre, une tête, Pierre Golfier, une tête et demie, Jean Verdier, quatre brebis.

On voit que le dépassement des quotas de ruminants était faible, sans doute pour passer plus inaperçu : cinq contrevenants de la seigneurie avaient introduit 15 brebis en surnombre, les cinq autres avaient dépassé leur quote-part de neuf bovins. La pratique était donc loin de perturber fondamentalement la vie pastorale, d’autant que les moutons étaient réputés produire un excellent fumier. De surcroit, la grand majorité des contrevenants ne faisaient aucune difficulté pour se soumettre à la loi de police et tous étaient prêts à payer au garde des bestiaux une amende proportionnée à leur dépassement. Seul Jacques Golfier se révolta et refusa de sortir des herbages les deux têtes qu’il faisait paître en surnombre, bientôt imité par la veuve Vendrant qui ne dépassait le quota que d’une brebis. On actionna le juge châtelain et Golfier se retrouva assigné.

- Guette et comptages dans les herbages

Bis repetita en 1768, quand plusieurs exploitants de Brion s’adressent au juge châtelain de la seigneurie pour un rappel au règlement. Les plaignants sont ceux qu’on voit les plus imposés dans les rôles de 1760 et 1768, ou des employés du seigneur, obligés d’adopter sa position : le marchand Jean Chanet qui était dit « bourgeois » à Brion en 1741, François Tartière « marchand », François Verdier, Pierre Verdier, Jacques Verdier, Antoine Morin, Jean Eschavidre, tous savent signer. Les plus « incommodés », ceux qui, nourris par un travail occasionnel, payaient peu ou pas d’impôts, comme ceux dits « pauvres » dans le rôle (Golfier, Abeil, Verdier…), se trouvent vilipendés car, poussés par la « cupidité », ils avaient tenté d’enfreindre la règle des foins et pailles.

Pourtant, des contre-mesures étaient mises en place à l’initiative du seigneur pour éviter les abus. Une surveillance étroite était pratiquée sur les paysans par la « police immémoriale » qu’exerçaient en 1768 le garde du seigneur et le procureur d’office, Jean-Baptiste Morin. Tous deux étaient chargés de faire la « guette » des herbages. L’agent seigneurial devait consigner par écrit combien de bestiaux avaient hiverné les paysans pour déterminer le nombre de ceux qui pourraient monter à l’estive. Jean-Charles venait surveiller en personne le comptage des bêtes qu’on pratiquait dès le début du printemps et qu’on renouvelait ensuite plusieurs fois dans l’année. Chaque bête trouvée en surnombre devait être retirée. Le communal était considéré comme le prolongement du bien du cultivateur : un petit bien avec quelques prés de fauche donnaient droit à un petit troupeau dans les communaux. Ce système figeait la propriété et privait les petits paysans de la perspective d’une éventuelle amélioration de leur condition.

.

Refuser de financer la corvée d’entretien des chemins

Le mauvais entretien des voies de communication faisait obstacle à la bonne marche du commerce dans une province déjà défavorisée par un climat difficile et un relatif isolement. En 1771, lorsqu’il fallut réunir des fonds pour l’entretien du chemin qui conduisait de Champeix à Besse, les consuls de Compains durent taxer les habitants, chacun selon ses facultés. On paya « à port fait » une entreprise qui réaliserait forfaitairement les travaux pour éviter la lourde charge représentée par cette corvée. Laizer, comme ses métayers pour les biens qu’ils tenaient de lui, bénéficiait en tant que noble d’un privilège qui lui évitait l’obligation de contribuer au financement des chemins intrarégionaux.

Pour réunir la somme, les consuls imposèrent les habitants à 5% de leur quote-part dans le rôle de taille sans oublier Laizer et ses métayers. Celui-ci eut tôt fait de réagir pour lui et ses métayers, se plaignit à l’intendant en alléguant que seuls les hommes en état de travailler devaient être imposés mais pas les privilégiés. Il demanda une décharge sur le prochain rôle. Sa supplique fut jugée recevable par l’intendant.

.

Nommer le chapelain de la chapelle Saint-Jean-Baptiste de Brion (1766)

Parmi les prérogatives honorifiques dont pouvaient se prévaloir certains nobles, la nomination du desservant du lieu de culte était un droit auquel les gentilshommes restaient attachés. L’ancienne chapelle castrale de Brion était toujors à la collation du seigneur local à l’approche de la Révolution. Après la mort en 1766 de Jean Breulh, vicaire qui desservait la chapelle et neveu homonyme de l’ancien curé de la paroisse, il revenait à Jean-Charles d’exercer cet ancien privilège en nommant un nouveau titulaire à Brion. Pour complaire aux La Chassignolle, famille noble peut fortunée qui tenait quelques biens au Valbeleix et à Picherande, Jean-Charles fit appel le 21 avril 1766 au prêtre Denis de La Chassignolle, doyen du chapitre de Vic-le-Comte où il résidait. Le poste était peu contraignant puisque La Chassignolle pouvait se contenter de toucher les revenus des quelques terres dont était dotée la vicairie de Brion, tout en faisant célébrer deux messes par mois par un vicaire de son choix. Ce qu’il ne fit pas. Dès sa nomination, la chapelle cessa donc d’être desservie (voir le chapitre La chapelle disparue) et La Chassignolle la laissa tomber en ruine avant de la rattacher en sous-main au curé de la paroisse de Compains. Tout se déroula à l’insu des brionnais qui se trouvèrent fort dépourvus quand ils découvrirent les dessous de l’affaire qui n’avait pu être menée à bien sans l’assentiment de Laizer.

.

Laizer impose le partage de la montagne de Barbesèche

Après le partage de la Montagne de Brion par son aïeul François de Laizer, Jean-Charles poursuit la mainmise seigneuriale sur les terres qu’il convoite. Les communaux de la paroisse étaient réglés « par mas et par villages ». C’est autour du mas de Compains d’être impacté par l’exigence de partage des communaux de la Montagne de Barbesèche formulée par Jean-Charles de Laizer qui, entre 1778 et 1782, va s’employer à se faire attribuer la meilleure partie de cette montagne.

- Une montagne ingrate mais disputée

Vaste, 276 têtes d’herbages – soit à peu près autant d’hectares – mais de forme irrégulière et à la terre médiocre, la Montagne de Barbesèche, son nom l’indique, est mal irriguée par les rares ruisseaux qui la traversent. Son exploitation est rendue difficile par l’insuffisance du débit et l’éloignement des deux ruisseaux qui la parcourent, à l’est le ruisseau des Règes, à l’ouest le ruisseau de Cureyre.

Barbesèche était jusque-là pâturée indivisément par le troupeau seigneurial et par les bestiaux des compainteyres du bourg, soit 24 familles d’habitants, le curé et quelques autres exploitants venus des Costes et de Cureyre. Seul Blanchier – issu d’une famille qui restera longtemps éminente à Compains – possédait un plus grand nombre de têtes d’herbage (62). Reynaud en possédait vingt-deux et quinze paysans n’y tenaient pas dix têtes chacun. C’est donc environ 120 personnes dont les bêtes vivaient de cette montagne où Laizer voulait s’approprier les 42 têtes d’herbages les mieux arrosées.

- Le partage des communaux : une menace récurrente …

Chaque paroisse, on pourrait dire chaque hameau, était confronté à l’usage irraisonné des communaux pratiqué par des ruraux peu soucieux de se projeter à long terme. Défricher les communaux et y élever des murailles était une pratique généralisée dans les montagnes où, en l’absence de progrès techniques significatifs, il fallait bien faire face à la croissance démographique en produisant davantage. L’Administration tolérait cette pratique qui voyait la légitimité de l’occupant consolidée par le temps passé sur les lieux et une jouissance trentenaire finissait par y équivaloir à un titre de propriété. Grapiller ici ou là quelques terres communes pour les ensemencer était donc devenu plus qu’un usage, c’était un besoin aussi répandu que souvent admis puisque imposé par l’augmentation de la population qui contraignait à étendre la surface des terres cultivées. Pourtant, on verra que, dans la seconde moitié du siècle, sous l’influence des nouvelles théories économiques, émergeait une doctrine favorable au partage des communaux, certains considérant que les pratiques communautaires des paysans nuisaient à la productivité et entravaient le progrès technique.

- … et un partage défavorable aux paysans de Barbesèche

Pour Laizer, les communaux étaient des concessions faites aux paysans par les seigneurs depuis l’époque féodale. C’était la position de la royauté sous l’Ancien Régime. Mais pour les paysans, les communaux étaient des propriétés paysannes collectives, originelles et immémoriales, bien antérieures à la féodalité. Le conflit s’engage le 31 octobre 1778 quand Laizer fait connaître aux « coherbassiers » de la Montagne de Barbesèche qu’ils sont assignés à venir partager les 276 têtes d’herbage de la montagne. Le territoire que Laizer consent à délaisser aux paysans est la partie sèche de la montagne – ce qui va forcément nuire à « l’embompoing » des animaux – parcourue qui plus est de chemins « qui l’endommagent considérablement » quand les bêtes se rendent aux foires de Brion (voir le chapitre Conflits autour des communaux). L’affaire s’éternise quatre ans. En 1782, c’est le partage. Les experts persuadent les paysans qu’il serait pour eux préjudicieux de faire des portions individuelles. On partagera donc la montagne en trois parties : la mieux arrosée, qui revient à Laizer et qui viendra prolonger ses possessions de Blatte et La taillade ; les deux autres parties sèches iront aux paysans.

Les conséquences de la manœuvre allaient être doublement négatives pour les ruraux : le communal allait se trouver surchargé de bêtes qui n’y trouveraient plus suffisamment à boire. Il faudrait diminuer le nombre des bestiaux qui perdaient aussi l’avantage de la vaine pâture qu’ils étaient accoutumés à pratiquer sur les terres dont s’était approprié Laizer.

.

Les nouvelles théories agricoles : une influence à Compains ?

Dans la seconde moitié du siècle, on s’interroge sur les voies et moyens d’augmenter les rendements de l’agriculture et de l’élevage. Pour les agronomes, les fonds soumis à la jouissance commune « donnent un produit nul, au lieu que divisés et mis en propre ils acquièrent une valeur bien plus considérable ». Suivant l’exemple anglais, certains militent pour la division des communaux et la clôture des héritages, une aspiration qui allait à l’encontre de la coutume d’Auvergne.

Interrogé à ce sujet, l’intendant Montyon, un humaniste, développe un point de vue solidement argumenté à l’attention de l’Averdy, contrôleur général à Versailles. En se fondant sur la coutume d’Auvergne, Montyon examine les avantages et les inconvénients des réformes envisagées, avant de conclure en exprimant de fortes réserves concernant leur application en Auvergne. Selon lui, les nouvelles théories agricoles ne favoriseront que les riches propriétaires nobles, ecclésiastiques, bourgeois et quelques riches laboureurs. En revanche, elles défavoriseront « le cultivateur ordinaire, le vray laboureur ». Ces paysans, « infiniment nombreux », seront obligés de se défaire de la plupart de leurs bestiaux et se trouveront « reduits dans l’état de pur mercenaire qui ne fait plus rien pour luy, mais pour le riche possesseur ». Montyon est catégorique : la province perdra plus qu’elle ne gagnera si les changements envisagés se réalisent. Enfin – et peut-être surtout – ne faut-il pas qu’il reste dans la province d’Auvergne des non privilégiés pour payer l’impôt royal ? Un dernier argument qui ne pouvait qu’être entendu à Versailles.

Alors Jean-Charles de Laizer, en partageant Barbesèche, avait-il été influencé par les recommandations des agronomes qui circulaient à l’époque des Lumières ? Envisageable, la possibilité reste selon nous loin d’être certaine. En l’état actuel de notre documentation, nous considèrerons ici que le partage de Barbesèche ne fut qu’une expression supplémentaire du conflit récurrent qui opposa les Laizer aux paysans depuis l’achat de la seigneurie en 1654, plus que la marque visible de l’influence des nouvelle théories économiques qui circulaient avant la Révolution. Outre le partage des communaux, ces idées réformatrices préconisaient aussi la clôture des héritages, pratique à laquelle Laizer n’envisageait pas de recourir puisque, pour séparer son lot de celui des paysans, il décida qu’il suffirait de planter des bornes.

En 1790, l’Assemblée constituante déclarera nuls les triages autorisés par le roi depuis trente ans. Plus tard, le Code civil précisera en 1804 que « les biens communaux sont ceux à la propriété ou au produit desquels les habitants d’une ou plusieurs commune ont un droit acquis ». A Barbesèche, les communaux ne seront partagés qu’au début du XXe siècle.

.

Louise d’Espinchal, usufruitière de la seigneurie de Brion (1779)

A l’occasion du mariage de son fils Louis-Gilbert avec Alexandrine de Saint-Mexant en 1779, Louise d’Espinchal bénéficia d’une donation entre vifs de la part de Jean-Charles de Laizer. La donation stipulait qu’à compter du décès de son mari – il décèdera en 1806 – Louise pourrait jouir sa vie durant de l’usufruit de la seigneurie de Compains et Brion, y compris les bestiaux. Cette mesure compensatoire était destinée à procurer à Louise des revenus alors que sa dot avait servi à acheter la seigneurie de Montaigut. Bien avant de recevoir cet usufruit, Louise d’Espinchal tentait d’intervenir auprès de l’intendant pour que soit rétablie la tranquillité de la seigneurie de Brion, allant même jusqu’à lui suggérer quelques solutions « expéditives ».

- Pour débarrasser la paroisse d’un perturbateur : l’incorporer à la milice

Qu’on soit noble ou non, on a déjà vu que l’envoi d’une requête à l’intendant était devenu un acte banal quand la nécessité l’exigeait. Qu’il s’agisse de favoriser la tranquillité du village ou de pistonner son palefrenier, c’était à Louise d’Espinchal qu’était dévolu le rôle de solliciter l’intendant d’Auvergne et de lui suggérer la solution jugée préférable par le seigneur de Compains.

Exercer la justice seigneuriale pouvait coûter cher au seigneur qui devait supporter une partie des frais de l’instruction et de la poursuite des infractions. Aussi, bien que certains seigneurs continuent à rester attachés à arborer leur titre médiéval de « haut justicier », beaucoup cherchaient à actionner la justice royale plutôt que la leur. C’est pourquoi Louise s’adresse à l’intendant en 1759 après que, lors d’une querelle, Michel Boyer un habitant de la seigneurie réputé pour ses violences ait tué, dans la paroisse de Compains mais sur les terres du marquis de Miramont, Georges Reynaud, un sien cousin. Selon certains témoins il aurait pu s’agir d’un meurtre plutôt que d’un assassinat. Pour échapper à la justice, Boyer « s’était absenté » quelques mois puis avait réussi à obtenir des lettres de grâce. Il fit un retour remarqué à Compains où il se distingua par ses exactions, menaçant les habitants, détruisant les récoltes de sa famille et gratifiant le cheval du curé d’un coup de baïonnette, entre autres méfaits.

Pour tenter de mettre fin à ces insupportables désordres, Louise d’Espinchal s’adresse en 1759 à l’intendant Ballainvilliers. Elle reconnait qu’elle pourrait mouvoir la justice seigneuriale mais dit souhaiter l’éviter de crainte que l’individu ne fasse de nouvelles victimes dans la paroisse. Elle suggère donc à l’intendant de faire exercer la justice royale pour conduire le perturbateur en prison à Besse et préconise qu’on vende les biens que Boyer possède à Compains où il est « inutile à l’agriculture ». A sa sortie de prison, on n’aura qu’à l’incorporer comme soldat dans la milice provinciale. Très rares étaient ceux qui entraient de leur plein gré dans la milice, honnie de la population. On y était incorporé par tirage au sort mais la suggestion de Louise semblerait indiquer qu’on pouvait y entrer par punition. On ne sait s’il y eut intervention de l’intendant pour débarrasser le village du fauteur de troubles. Bien que, comme souvent, l’aboutissement de l’affaire nous échappe, on sait cependant qu’on ne put se débarrasser facilement de Michel Boyer, (surnommé Boulet dans les textes notariaux). Il mourra vingt-cinq ans plus tard à Compains.

- Pistonner le palefrenier de la famille

Faire partie de la suite de serviteurs d’un noble permettait d’éviter les inconvénients d’un tirage au sort pour être incorporé dans la milice. Depuis sa création durant le règne de Louis XIV, la milice était perçue comme très inégalitaire car seuls les roturiers y étaient soumis. De multiples autres causes faisaient qu’elle suscitait l’aversion générale, en particulier dans les montagnes occidentales où elle perturbait les projets d’émigration. Les employés du seigneur, par contre, s’ils étaient pistonnés, pouvaient y échapper.

Diriger la levée de la milice, « rassembler les garçons [des] paroisses et les faire tirer au sort » était considéré par Laffont, subdélégué d’Issoire, comme une « fatigante et désagréable besogne que j’ay toujours regardé comme ce qu’il y a de plus dur dans le métier que je fais ». Pour les subdélégués, faire respecter les ordonnances royales se révélait encore plus pénible quand les nobles, par convenance personnelle, s’autorisaient à faire pression sur les subdélégués ou même sur les intendants pour, par exemple, pistonner leurs serviteurs.

Louise d’Espinchal en 1758, pour ne pas se priver de son indispensable palefrenier, supplia dans un premier temps le subdélégué pour qu’il soustraie son protégé à la conscription, alors qu’il devait, comme tout un chacun, tirer au sort pour entrer – ou pas – dans la milice. L’affaire s’étant ébruitée et devant l’émoi soulevé dans la population, le subdélégué opposa à Louise une fin de non-recevoir. Arguant « qu’il faut que les ordres du roi soient ponctuellement exécutés », il se réfugia derrière les directives que lui donnerait l’intendant d’Auvergne. Pour Louise d’Espinchal, ce motif futile justifiait bien de solliciter l’intendant que, selon ses dires, elle ne connaissait pas. Dans un courrier rédigé dans un français approximatif et tout en déclarant « craindre l’insulte d’un peuple peu docile », elle réitère sa sollicitation auprès de l’intendant qui ne cède pas et lui enjoint de se soumettre aux ordonnances royales. Elle doit laisser son serviteur tirer au sort comme tous les autres garçons susceptibles d’être incorporés. L’intendant était bien au fait que la répétition de ce type d’injustice pouvait générer dans la population des émotions difficiles à contrôler. Il rappela Louise à ses devoirs « dans cette circonstances votre protection peut avoir les apparences de l’injustice », chacun, y compris les nobles, devant obéir aux ordres royaux. Le palefrenier dut se résoudre, comme tout un chacun, à tirer au sort.

.

.

Les ASSEMBLÉES MUNICIPALES et PROVINCIALES d’AUVERGNE (1787-1788)

.

Faire mieux remonter les besoins des habitants jusqu’aux décideurs

Deux ans avant la Révolution, la nécessité de réfléchir à des réformes était devenue incontournable. L’État était trop centralisé et les intendants, décriés car considérés comme trop puissants et ne prenant pas suffisamment en compte les réalités locales. L’objectif des assemblées consistait à voir comment limiter le pouvoir des intendants pour donner davantage d’autonomie aux provinces, bridées par un pouvoir central trop lointain. On entrait dans la phase préliminaire de la Révolution.

Pour pallier cette surcentralisation jugée contre-productive, l’administration royale décida en juin 1787 de mettre en place trois niveaux d’assemblées composées de notables des trois ordres, la noblesse, le clergé et le tiers état. La première de ces assemblées devait se tenir au niveau paroissial. La deuxième était une assemblée d’élection pour tenir compte de la division de la province d’Auvergne en sous-régions, les élections, (Compains appartenait à l’élection de Clermont). La troisième, l’Assemblée provinciale d’Auvergne, couvrait la province. Elle fut composée de 48 membres représentant les trois ordres, la moitié pour le tiers état, l’autre moitié partagée entre la noblesse et le clergé.

Ces assemblées de notables furent à l’origine de nombreux débats qui mirent en évidence les réformes à réaliser pour mieux assurer le bien public. Les Assemblées de Clermont et d’Issoire, qui seules nous intéresseront ci-après, aborderont les sujets les plus divers comme l’agriculture, les ponts et chaussées, la division des communaux ou les vétérinaires. On alla même jusqu’à envisager la création d’ateliers de charité pour « éradiquer la mendicité » ! On n’y ignora pas le progrès agricole puisqu’en 1789 l’assemblée de Clermont recevra trois exemplaires d’un traité sur la culture de la pomme de terre qui commençait à se répandre dans le royaume.

La fiscalité royale subie par la province fut une question centrale. Selon l’Assemblée provinciale d’Auvergne, l’impôt royal payé par la province, la taille, montait à 6 660 723 livres, soit le 1/15e des impositions totales qui frappaient le royaume. On faisait semblant d’ignorer que l’Auvergne n’avait que peu de commerce et n’était cultivée qu’en partie. En outre, « l’année commune » (normale) était rare, plombée par un climat rude assorti de nombreuses intempéries qui, en particulier peu avant la Révolution, détérioraient régulièrement des récoltes. De vieux impôts féodaux subsistaient encore à la veille de La Révolution, en particulier à Compains la leyde prélevée aux foires qui renchérissait le prix des grains et donc du pain, pour laquelle Laizer ne montra jamais les titres qui la justifiaient. Ces infortunes favorisaient l’émigration forcée de certains habitants et les villages abandonnés se multipliaient au dire des témoins du temps. Ces plaintes, qui ne reflètent qu’une faible partie du réquisitoire dressé par les assemblées resteront pour la plupart sans suite donnée par les pouvoirs publics.

.

Première Assemblée municipale à Compains (19 avril 1787)

La réforme commençait au niveau de la paroisse où devait dorénavant se tenir une assemblée municipale composée, selon l’ampleur de la population, de 3, 6 ou 9 membres et d’un syndic choisi dans la communauté des habitants. Le système était censitaire : il fallait payer au moins dix livres d’impôt pour avoir le droit de voter et au moins trente livres pour être éligible. Les « peuples » n’étaient pas livrés à eux-mêmes : le seigneur et le curé étaient membres de droit des assemblées municipales.

A Compains, François Tartière de Marsol, assisté de François Blancher, nommés respectivement syndic et greffier pour l’occasion, convoquent selon l’usage la communauté paroissiale le 19 avril 1787 à l’issue de la messe. Il s’agit de délibérer pour savoir qui fera partie de l’assemblée. Les cent votants élirent six compainteyres, au proprata du nombre de feux de la paroisse : Bleze Verdier de Marsol, Jean Blancher de Brion, Bleze Chandezon de Belleguette, François Tartière dit Leblanc de Chaumiane, Jacques Girard dit Quillard de Graffaudeix et Pierre Chabaud du bourg de Compains. Tous ceux qui composaient ce premier conseil municipal étaient issus des hameaux les plus peuplés de la paroisse. On désigna en outre un syndic (on dira plus tard un maire), ce fut Pierre Chabaud du bourg. Tous faisaient partie de la paysannerie aisée qui payait plus de 100 livres d’impôt. Le terme municipalité devenait dorénavant synonyme de paroisse et de périmètre de collecte fiscale.

.

Les Laizer aux Assemblées provinciales d’Auvergne

Seules l’Assemblée de l’élection de Clermont dont faisait partie Compains et l’Assemblée d’élection d’Issoire seront évoquées ci-après, chacune étant présidée par un Laizer.

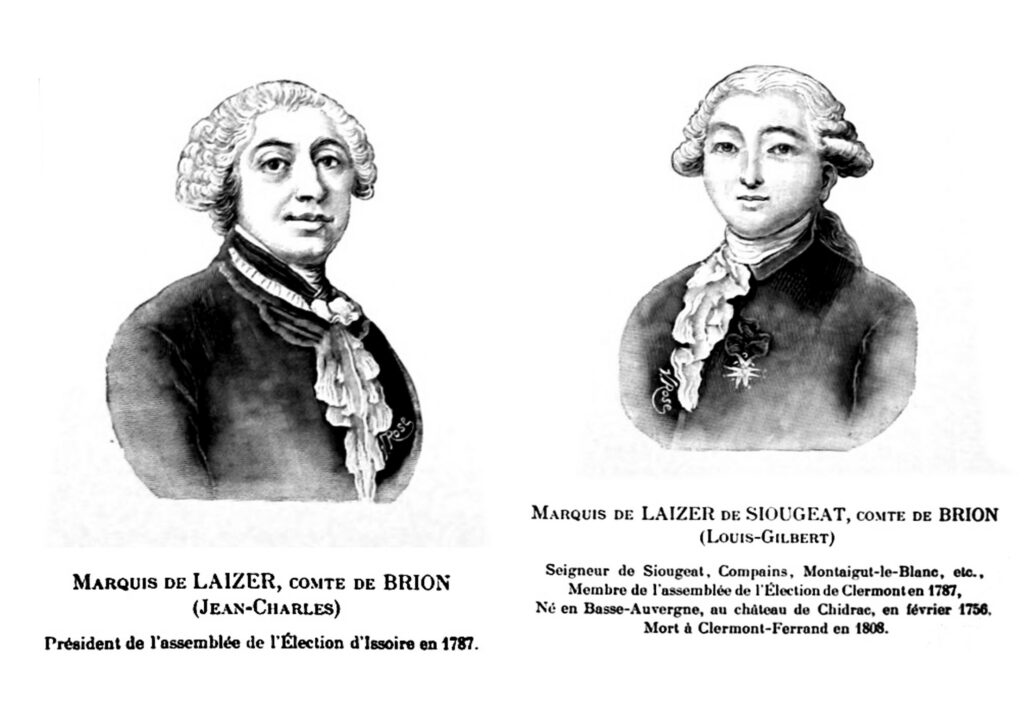

Jean-Charles et Louis-Gilbert de Laizer

Jean-Charles et Louis-Gilbert de Laizer

Source : Bonnefoy, Histoire de l’administration civile dans la province d’Auvergne, tome 1

.

- L’Assemblée de l’élection de Clermont

Compains était l’une des 220 paroisses de l’élection de Clermont. Deux des représentants élus dans cette assemblée étaient bien connus à Compains : Denis de La Chassignolle était l’un des représentants du clergé. On l’a vu plus haut, choisi en 1766 par Jean-Charles de Laizer en tant que chapelain de la chapelle Saint-Jean-Baptiste de Brion. Siégeait également dans cette assemblée pour représenter la noblesse, Louis-Gilbert de Sougeac [Siougeat], marquis de Laizer, seigneur de Montaigut-le-Blanc, autrement dit, le fils de Jean-Charles de Laizer. Cette assemblée demandera aux paroisses de lui fournir un état des lieux dont on trouvera ci-dessous les réponses fournies par Compains.

.

- L’Assemblée de l’élection d’Issoire

Le père de Louis-Gilbert, Jean-Charles de Laizer, n’était pas en reste. Représentant la noblesse il s’était fait nommer président de l’Assemblée de l’élection d’Issoire, région où il avait d’importantes possessions, notamment à Chidrac, Montaigut-le-Blanc et Saint-Julien. Le père et le fils se trouvaient donc bien placés pour veiller au grain et orienter les débats qui pouvaient concerner les régions où ils détenaient des seigneuries ou des biens. On discutera notamment à l’assemblée d’Issoire du déboisement désastreux de la province, de l’état lamentable des chemins et on cherchera à statistiquer les populations y compris animales en évaluant aussi bien le nombre de feux de l’élection que le nombre de bêtes à corne et à laine. Malheureusement, quoique nées de l’idée louable de réformer le pays, ces assemblées sans moyens ne purent conduire les réformes radicales qui s’imposaient.

.

.

COMPAINS en 1788 – BREF ÉTAT DES LIEUX

.

.

Réponses de Compains à une enquête de l’Assemblée de l’élection de Clermont (1788)

- La démographie

Par questionnaire, l’Assemblée de l’élection de Clermont avait demandé en 1788 aux représentants des municipalités de la province des renseignements sur l’état de leur paroisse. Les réponses, fournies par le curé Guillaume Jamot et Pierre Eschavidre, syndic, montrent une population stable ou en légère hausse. La paroisse comptait 165 feux (foyers) en 1788 soit, si on considère qu’un feu est en moyenne habité par cinq villageois, entre 800 et 850 habitants. Le curé qui déclarait 700 « communiants » en 1735 en avait déclaré 750 en 1782. On ne sait combien d’enfants non encore communiants sont omis dans ce nombre. L’augmentation de 1788 est plus nette rapprochée du nombre des communiants en 1727 : 630, toujours selon le curé, soit en soixante ans une augmentation d’environ 35% en dépit de la crise économique des années 1738-1742. Ces chiffres restent inférieurs à ceux déclarés par le curé en 1680 : 910 communiants, avant les deux dépressions démographiques des années 1690 et 1709. Il est généralement admis que la population du royaume était passée d’environ 20 millions d’habitants en 1700 à 27 millions d’habitants à la veille de la Révolution. Curieusement, cette croissance de 35% de la population française étalée sur 90 ans est proche de celle de Compains en 60 ans. La croissance démographique à Compains aurait-elle été plus élevée que celle du royaume ?

En dépit de cette augmentation, diverses explications sont avancées par les élus pour expliquer ce nombre, inférieur à ce qu’il devrait être selon eux. La fiscalité d’abord. Des terres ont été abandonnées à cause des « charges trop fortes », laissant entendre que les fiscalités seigneuriale et royale sont exagérées. L’infertilité des terres ensuite. Des terres restent non cultivées parce que « le terrain est trop mauvais » surtout dans une grande partie des tènements de quatre villages compainteyres, La Ronziaire, Graffaudeix, Belleguette, Chandelières où on ne trouve que terrain pierreux et broussailles. Il est vrai que le bourg et les hameaux de la vallée de la Couze sont construits sur la cheyre pierreuse qui descend du Montcineyre. Ces herbages rocailleux ne sont hantés aujourd’hui encore que par des ovins. Enfin, déplorent-ils, on manque de bois : « il y a plus d’un quart de la paroisse où il n’y a que du menu bois comme des noisetiers et autres bois semblables ».

La réponse des élus laisse deviner que certains habitants de la vallée de la Couze ont déserté la paroisse, pour certains peut-être découragés par la réduction des communaux disponibles à Barbesèche après l’inégal partage obtenu par Laizer en 1782. Certains revinrent-ils ? En tout cas un nouvel état de la population compainteyre daté du 7 brumaire an III, (28 octobre 1794), dénombre 870 habitants, marquant une très légère augmentation depuis l’enquête de 1788.

- Les pauvres

Le subdélégué et juriste bessois Godivel, rendant compte à l’intendant de l’état de la subdélégation de Besse dont faisait partie Compains, écrivait en 1770 : « sur environ les 4000 familles composant ma subdélégation, plus d’un quart manque de pain ». Sans doute en citant ce nombre élévé voulait-il obtenir des réductions d’impôts pour sa sudélégation. Ce nombre fut revu à la baisse en 1788 lors d’une enquête que fit réaliser la Commission intermédiaire de l’Assemblée provinciale d’Auvergne dans l’élection de Clermont qui cherchait à évaluer le nombre des mendiants. L’enquête conclut que dans la province d’Auvergne, 10% de ces indigents mendiaient en permanence dans leur paroisse natale. Ce chiffre correspond à celui déclaré par Compains en 1788, année où se profilait une mauvaise récolte de seigle : on comptait quatre familles de mendiants (22 personnes) dont « tous les pères de famille qui s’expatrient prennent avec eux petits garçons ou les donnent à d’autres pour les faire mendier, [sinon] ils seraient obligés de mendier chez eux ». A ces mendiants, il faut ajouter neuf à dix familles de journaliers, souvent des micro-propriétaires, qui louaient leurs bras et mendiaient quand ils manquaient d’ouvrage. Cette cinquantaine de personnes supplémentaires fait monter le nombre des pauvres à environ 10% de la population totale de la paroisse. Enfin, il apparait qie mieux valait mendier dans son village où certains acceptaient de venir en aide aux nécessiteux qu’ils connaissaient, plutôt que d’errer loin de chez soi, victime de la méfiance générale et à la merci d’un emprisonnement. Un règlement de 1768 ne décrétait-il pas que mendier à plus d’une demi-lieue (2 km) de son domicile pouvait entrainer une arrestation.

- S’endetter pour semer

Selon les consuls de Compains, en mars 1788 « il n’y a qu’environ vingt maisons qui cueillent assez de bled [seigle] pour leur usage. Plusieurs ont été obligés d’en acheter depuis longtemps, presque tous sont obligés d’en acheter pour semer, le bled du pays n’est pas bon pour cela ». Par vingt maisons on peut entendre vingt feux. Donc on peut concevoir que seuls environ cent habitants de Compains bénéficiaient d’une récolte suffisante pour leur alimentation et leurs semis dans un village qui, on l’a vu plus haut, dépassait 800 habitants. La majorité attendait le printemps qui voyait le retour des émigrés hivernaux pour rembourser les dettes liées à l’achat de grains et de semences et payer les impôts avec le revenu de l' »industrie » de l’émigrant.

A Compains, selon les consuls, « ceux qui s’expatrient commencent à payer leurs impositions en revenant au printemps, ils sont encore obligés de payer le bled que leurs femmes ont été obligées d’emprunter…plusieurs ont été obligés d’en acheter depuis longtemps, presque tous sont obligés d’en acheter pour semer, le bled du pays n’est pas bon pour dela ». On manquait donc de grains pour faire le pain et de graines à semer suffisamment productives car le seigle cultivé en montagne était réputé ne rapporter que trois fois la semence. Les bleds récoltés au village, un seigle chétif, étaient moins productifs que les graines importées d’autres régions.

- Une émigration indispensable en montagne

L’émigration apportait aux ruraux des montagnes un soutien financier indispensable. Chaque année, une émigration principalement hivernale soulageait les familles en vidant une partie du village. A Compains en 1788 environ 90 personnes émigraient. Environ 55 étaient issues des villages de l’Entraigues (Graffaudeix, Espinas, Redondel, Moudeyre, Les Granjounes), qui, selon le curé et le syndic, comptaient entre 40 et 48 maisons. Les autres hameaux fournissaient environ 35 migrants saisonniers. Dans le village voisin d’Espinchal, composé de 75 feux, « on ne laboure presque rien » répond-on . Espinchal voyait partir chaque automne une centaine d’émigrants. L’intendant Ballainvilliers remarquait en 1765 l’importance de l’émigration dans certains villages où « depuis le mois de novembre jusqu’à celui de juillet-août, il ne reste que les femmes, les enfants, les vieillards et les infirmes » qui d’ailleurs suffisaient bien à l’entretien des bêtes en hiver. Les administrateurs de la province considéraient que l’émigration participait de l’équilibre de la province « ces émigrations d’habitants qui ne sont que momentanées, méritent la plus grande protection puisque, d’une part, ils rapportent à leur retour de la province un argent qu’ils ont été gagner dans les pays voisins et quelques fois étrangers et que d’ailleurs leur absence fait diminuer la consommation de grains et les rend meilleur marché ». On ajoutera que l’hiver en montagne s’étirait si longuement que, pour échapper à l’oisiveté au village, il était préférable d’émigrer pour devenir scieur de long, peillarot ou marchand de peaux, parfois même aussi, malgré les interdictions, pour quérir son pain, ne disait-on pas « aller pain quérant ». On notera que les retours d’émigration n’attiraient guère vers Compains de solutions culturales nouvelles qui auraient secoué la routine agricole dont chacun se satisfaisait.

- Une fiscalité confiscatoire

Le petit pécule du migrant qui rentrait au village avant les moissons était vite consommé par les impositions. Dénoncé à de multiples reprises par tous les intendants d’Auvergne, un impôt constant frappait des revenus rendus inconstants par une terre pauvre, un climat rude et des méthodes de culture archaïques. Le cercle vicieux engendré par une fiscalité exagérée et inégalitaire faisait dire à l’intendant Ballainvilliers « il n’est pas possible de dissimuler que la surcharge d’impositions est la principale cause de la décadence de l’agriculture et du commerce de cette province…le moyen le plus efficace pour remédier à ce double malheur serait….de diminuer les impositions et de les réduire au taux proportionné à l’état et aux besoins de cette province ». Parfois, il est vrai, le gouvernement faisait bénéficier l’Auvergne d’une remise fiscale quand des catastrophes avaient particulièrement touché le pays.

On relève un cas d' »émigration antifiscale » à Compains en 1763, quand deux compainteyres qui se trouvaient trop imposés se font domicilier à Egliseneuve où ils considèrent qu’ils seront moins taxés. Ce comportement soulève l’indignation générale car les deux transfuges continuent d’exploiter leurs terres de Compains. L’enveloppe fiscale étant fixée à l’avance, les impôts qu’ils ne paieront pas à Compains augmenteront la part des autres compainteyres, « le fort portant le faible ».

.

.

VERS la FRANCE d’APRES

.

En guise de conclusion provisoire à ce chapitre, on peut dire qu’après la pause apparente ressentie – avec plus ou moins de raison – pendant la régence de Louise de Miremont, on en revient à la tradition avec l’arrivée de Jean-Charles qui s’efforce de faire respecter à la lettre les droits seigneuriaux, en obligeant à se conformer à la coutume, en percevant scrupuleusement les droits féodaux fiscaux et en exerçant ses droits honorifiques. Le cens, bien que dévalorisé, est toujours payé en argent et en nature alors qu’il a pu être considéré comme prescriptible selon les uns (Masuer) et imprescriptible selon d’autres (Chabrol), chacun réagissant selon ses intérêts. Peut-être influencé par les théories agricoles nouvelles, Jean-Charles rompt avec les usages anciens en décidant – après des procès – le partage de la Montagne de Barbesèche qui va dépossèder les habitants des meilleures terres. La survenue de la Révolution en provoquant l’effacement seigneurial, rendra ce partage éphémère.

Bien relayée par ses réseaux (les Espinchal et l’oncle religieux à la cour), la famille profite d’une certaine ascension sociale qui la conduit à occuper des postes importants la tête des Assemblées provinciales. Mais les réformes attendues des assemblées n’aboutissent pas et les États généraux arrivent, promis par une déclaration royale du 23 septembre 1788 alors qu’on est entré dans la « dernière année de la province d’Auvergne » (Mège). Les Laizer père et fils signent le 24 mars 1789 « Laizer de Brion » et « Laizer Montaigu » dans les Cahiers de la noblesse de la sénéchaussée de Riom.

.

.

ÉMIGRATION de la NOBLESSE AUVERGNATE

.

L’horizon des Laizer s’obscurcit alors que se profile la fin de l’Ancien Régime. Après s’être vus approchant du Capitole, les voilà au bord de la Roche Tarpéienne, leurs privilèges fauchés par la Révolution. C’est le sauve-qui-peut en 1790 quand ils choisissent d’émigrer en abandonnant leurs biens. Pour les ci-devant seigneurs de Brion, ce sont des années d’errance qui s’annoncent. La maladie de Jean-Charles le conduira à Evian, puis en Suisse ; Louis-Gilbert s’esquivera à Fribourg où, le 10 avril 1791 il entrera dans la Coalition d’Auvergne avec bien d’autres nobles auvergnats émigrés. On comptait 105 émigrés nobles du Puy-de-Dôme en 1791, on en comptera 569 en 1792. L’action contre révolutionnaire du second ordre auvergnat débutait. Louis-Gilbert combattra dans l’armée des princes. Pendant ce temps, des issoiriens pillaient la maison des Laizer à Chidrac, tandis que Compains subissait des épizooties et une crise de subsistances.

Des nobles auvergnats de la Coalition d’Auvergne entrèrent dans l’armée de Condé, d’autres combattront la France dans des armée étrangères, prussienne, anglaise ou russe. Défaits par l’armée française à Valmy, certains rentrèrent en 1793 en Auvergne où ils entretinrent l’agitation contre-révolutionnaire. Plus tard, on retrouvera un Laizer lors du licenciement du corps du prince de Condé en 1801 : il figurait dans la 16e compagnie du Régiment noble à pied, un des derniers régiments de l’armée des émigrés qui s’acheminait vers sa dissolution.

Pour les compainteyres, si l’émigration des Laizer en 1790 sonnait la fin de la seigneurie de Brion et des autres seigneuries de la paroisse, elle ne signifiait nullement la fin des gros propriétaires à Compains. Chacun put alors penser que les anciens seigneurs étaient passés du côté des oubliés de l’Histoire. Il n’en sera rien. On verra bientôt le retour de Jean-Charles qui, peu avant sa mort en 1806 intentait une nouvelle action en justice, cette fois contre le maire de Compains. Alors que Louis-Gilbert meurt en 1808 et Louise d’Espinchal en 1809, arrive Maurice de Laizer, le fils de Louis-Gilbert. A peine débarqué de Russie, il fait de premières apparitions à Compains dans les années 1810. Mu par un esprit de revanche, il arrive dans un village qui lui est totalement inconnu où il s’emploiera bientôt – et durant des décennies – à tenter de reconstituer à Compains – procès après procès – tout ce qu’il pourra récupérer de l’ancien patrimoine de sa famille. Dès les années 1820, les compainteyres vont découvrir qu’ils sont loin d’en avoir fini avec les ci-devant seigneurs de Brion.

.

A SUIVRE – chapitres à paraître :

Louis-gilbert de Laizer

Compains au XVIIIe siècle – Misère

Compains pendant la Révolution

Maurice de Laizer

Un commentaire sur “– Jean-Charles de Laizer – Louise d’Espinchal”

Ma grand mère maternelle était née Louise de Laizer

Laisser un commentaire